機收減損,這里“豐”景正好 節糧減損、機收先行

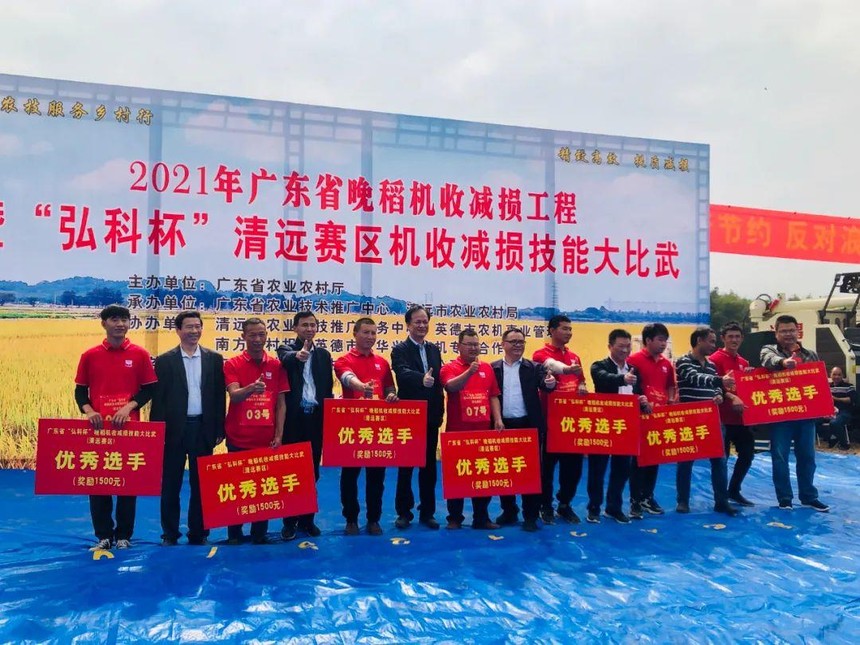

金秋稻谷黃,機收助減損。11月19日上午,清遠市東華鎮的一片稻田里異常熱鬧,原來是2021年廣東省晚稻機收減損工程“弘科杯”清遠賽區機收減損技能大比武活動在此隆重舉辦。廣袤鄉村田野間,一幅幅金黃地毯美如油畫,只見10臺聯合收割機在田間一字排開,參賽機手嚴陣以待,準備接受比武的檢驗。

值得一提的是,本次比武不是爭速度,而是比“糧食損失率”的高低,借此考核選手們在收割作業過程中的操作熟練程度、作業效率、損失率、割茬高度、有無漏收等情況,引導廣大機手在生產實踐中不斷提升操作技能,強化水稻機械化收獲減損技術普及應用,為實現糧食顆粒歸倉貢獻機械化力量。

活動以“精細高效,提質減損”為主題,由廣東省農業農村廳主辦,廣東省農業技術推廣中心和清遠市農業農村局承辦。晚稻機收減損技能大比武是廣東省“水稻機收減損工程”的重要環節,根據《關于抓實抓好晚稻機收減損工作的通知》精神,結合實際,“省市聯動”晚稻機收減損技能大比武系列活動于11月中至下旬陸續開展,清遠賽區是繼云浮賽區與湛江賽區后的第三站,多地減損之星脫穎而出,為晚稻機收提質減損樹立了榜樣,更好地推廣“減損就是增產”的理念,營造“節糧減損、機收先行”的社會氛圍,產生了良好的社會效應。據悉,“省市聯動”晚稻機收減損技能大比武第四站將于11月24日在汕尾市海豐縣舉行。

出席本次活動的有省直、清遠市、英德市、東華鎮農業農村系統干部和農機合作組織、農機操作手、種植大戶。現場氣氛熱烈,吸引了周近農民群眾百余人。

“減少水稻在收獲時的損失,確保稻谷顆粒歸倉!”英德市委常委、副市長羅偉權在啟動儀式中表示,加大水稻生產機械化技術的推廣力度,提高水稻生產機械的使用率,既是幫助農民朋友提高勞動效率、實現農業增產農民增收的最佳途徑,更是全面貫徹了黨中央決策部署,全面落實“六穩”任務的要求。

“舉辦機收減損技能大比武,是貫徹執行習近平總書記所提出的‘厲行節約、反對浪費’的重要指示精神,同時落實農業農村部的‘機收減損’方案。”廣東省農業農村廳二級巡視員王紹瑾從保障糧食安全的高度強調了減損工作的重要性。

比賽現場,隨著開始令下達,10名選手相繼上車啟動機器。伴隨著隆隆聲響,一串串低垂飽滿的稻穗稻谷盡數收入倉中,多余的莖稈從車尾撒出,廣袤的田間溢滿稻香。

談及農機操作,他總結道:“開農機是個細心活,轉彎是難點,得注意調整速度,不能一昧求快。現在收割機先進許多,連倒伏的稻谷也可以處理。像這么大一塊地,以前人工收稻一個月都沒法完成,現在只需半天。”

楊壽錦在鄉村長大,父親也是在田間辛勤的農人。每到農忙時節,父親都會叫上他和姐姐下地幫忙。從機械設計專業畢業后,他也曾考慮過和多數年輕人一樣在大城市就業打拼,而經深思熟慮,他最終選擇繼承家業成為“農二代”,回到家鄉與父親一同深耕田野。

兩年前,劉先生辭去在珠三角的管理層工作,回到清遠老家,致力于農機事業。看著老農民在山頭割稻的景象,他回想起童年時父母農作的辛勤與滿足。“我們多做些事,良心也舒服。朋友都說,我每天看起來很快樂。做人嘛,就是這樣的。”憶起自己事業上的轉型,他感激又慶幸。

10名選手逐漸收割完畢,現場裁判員進入田間以平方為單位隨機撿拾每輛收割機漏掉的稻谷粒,然后從作業效率、作業損失等環節進行綜合評價,最終優勝者由省農業農村廳授予“廣東省水稻機收減損之星”稱號,同時,省農業農村廳將對成績突出的市局或縣(區、市)農業農村局授予“廣東省水稻機收減損技能大比武活動優秀組織單位”稱號。

2005年,他開始學習操作收割機,16年的時間里梁永堅成為一名資深農機手。“以平常心去收割。機收減損,靠的就是我們長時間的實踐!”

對于比賽結果,廣東省現代農業裝備研究所所長李君略認為:“機收減損,一看機器,二看機手。今天比賽是通過考核機手操作水平來看如何在機械運作過程中減少損失。清遠這邊是丘陵山區,田塊小,操作難度也更大。從這次比賽機手表現和檢測結果來看,整體水平不錯!”

據了解,今年全省早稻機收比武4個賽區的平均損失率約為3%,以全省早稻種植面積1300萬畝為基數,保守按損失降低1個百分點計,相當于間接增加種植面積13萬畝、增加產量5174萬公斤(畝均產量398公斤)。減損就是增收,隨著晚稻機收減損技能大比武活動的順利開展,廣東省水稻機收減損工程不斷有序推進,廣東將為保障國家糧食安全不斷貢獻力量。

山東濰坊

山東濰坊